- 『다석 강의』 19강 풀이

이 글은 1956년 성탄절이 막 지난 12월 27일 자 『다석 일지』를 근거로 강의한 것이다. 지건(止建), 곧 ‘하나’인 하늘(建)에 머물러 있으라는 말씀을 하고자 『周易』의 내용으로 이를 풀었다. 『주역』의 여러 괘들이 흥미롭게 해석, 소개된 것이다. 공(空)과 색(色), 없음괴 있음을 같게 보는 불교의 시각도 첨가되었다. ‘공색일여’(空色一如)를 제목으로 7언 절구의 시를 『주역』의 내용과 연계시킨 것이다. 『주역』의 건괘와 ‘공즉색’(空卽色)이란 불교적 개념을 갖고 궁극적 ‘하나’에 이르러 머무는 길을 제시했다.

< 1 >

다석은 언제든지 사람의 삶을 ‘곧이 곧장’이라 하였다. 우회하지 말고 정정당당하게 갈 길을 가야한다는 뜻이겠다. 기왕 어떤 일을 시작했다면 곧장 지름길로 가라는 것이다. 다석은 ‘곧이 곧장’이란 우리말을 갖고 예수가 하늘 아버지께로 가는 모습을 중첩시켰다. 쉼 없이 절대에게로 향하는 예수의 삶을 ‘곧이 곧장’이라 한 것이다.

‘곧이 곧장’은 다석에게 지어지성(至於至誠)과도 같았다. 하늘의 도가 그렇듯이 인간 역시 쉬지 않고 성(誠), 곧 ‘참’에 이르러야 한다는 것이다. ‘성자 천지도야, 성지자 인지도야’(誠者 天之道也, 誠之者 人之道也)란 『중용』의 말씀이 바로 이 뜻이다. ‘참’으로 가는 길이야 말로 하늘로 가는 길이 분명하다. 이 길을 따라 사는 삶을 일컬어 다석은 정성(精誠)이라 말했다.

그렇기에 ‘참’을 생각하며 사는 것이 참되게 사는 길이다. 누구든지 ‘참’을 그리워하고 사모해야 옳다. 이것이 바로 19강의 제목에 해당되는 말씀이다. ‘하늘의 길을 가려면 곧이 곧장, 참을 그리워하는 길 밖에 없다’는 것이다. 하지만 ‘곧이 곧장’이 말처럼 쉽지 않다. 사는 동안 방해거리가 항시 존재하는 까닭이다.

‘한참’이람 우리말이 있다. 높은 곳에서 아래로 떨어지는 한 동안의 일정 시간을 일컫는다. 그 시간이 1분이 될지, 더 길고 짧을지 알 수 없으나 충분한 생각을 쏟아낼 수 있는 만큼은 될 것이다. 다석은 이것을 우리들 인생과 비교한다. 우주적 시각에서 볼 경우, 인간의 삶이란 ‘한참’이란 것이다. 태어나는 순간부터 이런 시간의 화살 속에서 ‘한참’ 살다가 죽는 것이다. 별똥별처럼 높은 곳에서 하남 떨어질 때 ‘곧이 곧장’ 떨어지는 것이 좋다. 돈 좀 모았다고, 관운이 있다고 뽐내다 보면 ‘참’을 그리워 할 수 없다. ‘곧이 곧장’이 될 수 없는 것이다.

|

한 해를 며칠 남겨둔 상황에서 다석은 ‘참’과 점차 멀어지는 인간 삶을 보면서 ‘참’을 그리는 자신의 마음을 다독였다. 참을 그리워하고 거기에 머무는 사람에겐 죽음이란 없기 때문이다. 그렇기에 다석은 집안일, 나랏일 막론하고 ‘곧이 곧장’ 되기를 바랐다.

이를 위하여 다석은 지건(止健), 곧 하늘(토대)에 머무를 것을 강조했다. ‘곧이 곧장’을 잊지 않고, 즉, 근본을 딛고 서는 것이 바로 지건이다. 사람은 새해를 맞을 때 이런 ‘곧이 곧장’을 생각한다. 이것이 『大學』에서 말하는 지어지선(止於至善)의 상태라 할 것이다. 곧이 곧장을 근간으로 할 때 선(善)한 지경에 이를 수 있는 것이다.

지극한 곧이, 참을 꽉 붙들고 단 한순간도 놓지 않을 때 우리는 비로소 선(善)에 머물 수 있다. 이 선(善)에서 자신의 삶을 그칠 수 있는 존재는 참으로 대단하다. 새해 첫날의 각오를 일생 지속하는 것이라고도 말할 수 있겠다.

여하튼 멈출 수 있는 선을 아는 것이 ‘하나’를 아는 것이다. 그칠 줄 아는 ‘하나’에 머무는 일은 아주 적극성을 요한다. 하지만 세상에는 이를 대충, 소극적으로 하는 사람들 뿐이다. 그칠 줄 모르고 지저분하게 사는 사람들이 다수이다. 그칠 줄 알아야 정(定), 고요할 수 있다.

이 경우 정(定), 고요함은 뜻이 정해진 상태를 말한다. 뜻을 정해 ‘곧이 곧장’ 하는 것이 지어지선이다. 이 경우 뜻은 세상에서 관직을 얻겠다는 류(類)의 뜻이 아니다. 하늘 뜻을 알아 한번 사람 노릇 제대로 해보겠다는 차원의 뜻이다. 다석에게 사람은 이런 뜻을 위해 자신을 불사른(사름) 존재인 것이다. 이를 가르치는 것이 『大學』이란 책이다.

중요한 것은 대통령이란 직책(껍데기)이 아니라 그 직에 맞게 일하는 것이다. 대통령이 되려면 예컨대 노예를 해방시킨 링컨처럼 되라 했다. 이는 하늘의 뜻을 알고 그에 머물 때 비로소 가능하다. 그렇기에 그치고 난 후에야 정(定)해진다는 것을 교육의 기초로 삼을 일이다. 마음속에 뜻이 굳게 뿌리를 내릴 수 있도록 하는 것이 교육인 것이다.

‘참’(誠)에 이르기까지 우리들 삶을 그칠 수 없고 그쳐서도 안 된다. 이를 일컬어 지성(至誠)이란 한다. 지성(至誠)한 차원이 있다는 것을 아는 것이 진정한 배움이다. 남의 소리를 듣고 아는 것이 아니라 스스로 각(覺)하여 지(知)해야 한다. 하느님을 믿는 것도 이와 같다. 우리가 그칠 곳이 있음을 확실히 아는 것이다. 우리들 정신이 나온 근본을 알라는 말이다.

하지만 이를 각지(覺知)하는 일은 백사천난(白死千難), 백번 죽고 천 번의 고통을 요(要)한다. 중도 탈락하지 않고 ‘곧이 곧장’ 하는 일이 이처럼 어렵다. 하고 싶어도 잘 되지 않고 노력해도 희미해진다. 그럼에도 옹골차게 더 외곬으로 지속하면 지선(止善)의 자리에 들어 설 수 있다.

하지만 다석은 자신이 만든 ‘지수지향정’(知遂志向定)이란 말에 마음을 두었다. ‘참’을 디딜 줄 알아야 지향도 정해진다는 뜻이다. 이것은 디딜 것을 찾아 ‘참’을 행할 줄 알아야 뜻을 정할 수 있다는 『大學』의 ‘지지이후유정’(知止而后有定)보다 훨씬 적극적이다.

동일하게 정(定)자가 사용되었으나 앞선 것에 더 큰 의미를 둔 것이다. 다석이 추원(追遠)을 중히 생각한 이유와 맥락이 같다. 하느님을 아는 일이 어렵고 희미하지만 먼저 믿고 나가라는 것이다. 여기서 우리는 교육(유교)적 차원을 넘어선 종교(기독교)인 다석의 모습을 확연히 알 수 있다.

여하튼 정(定)은 집안에 바를 정(正)이 있는 형상이다. 바를 정(正)자가 하나(一)에서 그치는 것(止)임은 앞서 말했다. 그칠 것에 이르면 가정도 나라도 고요할 수 있다. 여기서 핵심은 여전히 ‘지어지선’, 이것에 머물기 위한 ‘곧이 곧장’이다. 다석은 이를 튼튼한 토대에 이르라는 뜻으로 ‘지건’(止健)이라 말했다. 이 마음으로 1956년을 보내고 1957년을 맞고자 한 것이다.

< 2 >

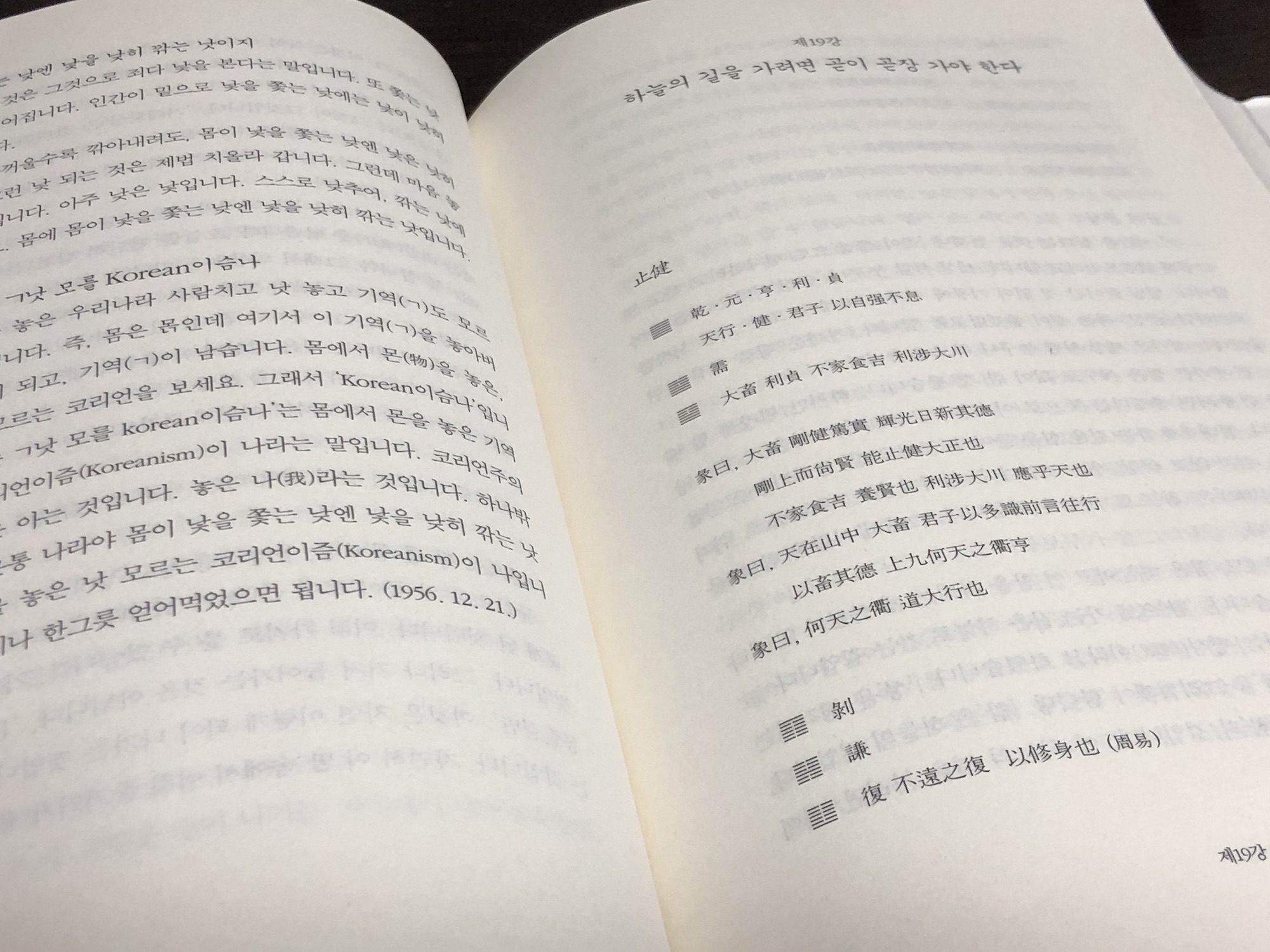

다석은 앞서 말한 ‘지건’의 건(健)을 『주역』 건괘의 건(乾)과 동일시했다. 건괘는 작대기 6개를 곧이 그은 모습으로 강인한 하늘을 형상한다. 위 아래로 양효(陽爻) 三을 둘로 포개놓았기 겉과 속이 다르지 않다. 다석은 하늘을 생각할 때 언제든 이 6개의 작대기를 생각한다고 했다.

이런 건괘를 다석은 건전(健全)하다고 풀었다. 몸 성하고, 마음 편하며 받은 바탈(性)을 태울 수 있는 존재를 일컬어 건전하다고 했다. 반면 자신의 바탈을 잊은 존재를 실성(失性)한 존재라 했으니 건전(健全)은 자신 본연의 상태를 유지하는 일일 것이다. 이러한 건전을 건괘에서 보았던 다석은 하늘의 건전함을 다음처럼 설명한다.

성리학에서 말해왔던 ‘원형이정’(元亨利貞)을 하늘의 길, 인간이 좆아야 할 하느님의 길이라 한 것이다. ‘원’(元)은 하늘 밑에 사람이 앉은 모습을 형상화했다. 만물의 밑둥이자 하느님의 원자(元子)인 인간은 하느님을 받들며 살아야 한다는 것이다. 여기서 원자는 독생자란 말과도 뜻이 통할 수 있다. 인간은 생각을 통해 하느님과 교감한다. 염재신재(念在神在)란 말을 기억하면 좋겠다. 하늘과 통하는 이치가 생각에 있다. 하늘의 원기를 받아 사는 것이 행복이자 참된 향락이다. 그것이 형(亨)이다. 하늘에 제사를 잘 지내면 이(利)롭다. 이(利)는 벼(禾)를 낫(刀)으로 베는 형상이다. 벼 한 톨에서 1500개의 쌀이 나오니 이롭지 않을 수 없을 것이다. 하지만 이(利)는 자신만이 아니라 주변 모두를 두루 이롭게 한다는 뜻을 담았다. 그래서 이(利)함에 있어 ‘정’(貞), 곧 ‘곧이’가 중요하다. 정직하게 살라는 말이다.

‘천행. 건. 군자. 이자강불식’(天行. 建. 君子. 以自强不息). 하늘은 항시 제 길을 간다. 그러나 그냥 가지 않고 아주 힘차고 강하게 자신의 길을 간다. 여기서 건(健)을 다석은 ‘곧이 곧장’이라 풀었다. 이런 하늘 길을 따라 우리도 곧이 곧장 가는 것이 옳다. 군자는 그이로서 하늘의 아들인 바, 우리들 모두를 뜻한다 해도 좋겠다. 특정한 사람이 아니란 것이다. 하늘 길을 따라 사는 ‘그이’는 누구도 될 수 있다.

사람들은 곧잘 그것이 무슨 소용이 있는가? 하고 묻는다. 효용가치를 따지는 것이다. 이렇게 사는 것이 과연 무슨 소용이 있는가? 대충 살아서 나쁜 것이 무언가를 반문하는 것이겠다. 다석은 이런 물음을 정말 싫어했다. 사람은 무슨 소용이 있어 그런 삶을 살아야 하는 것이 아니다. 단지 만물의 가장 윗자리에 있기에 그리 할 뿐이다.

반듯이 소용이 없더라도 의미가 있는 것이 세상에는 적지 않다. 소용이 없는 듯이 보이는 것이 무엇인지를 오히려 깊이 생각해 볼 일이다. 하늘을 쓸모의 차원에서 생각할 수는 없는 노릇이다. 언제든 다석은 하늘을 생각하며 자신을 강하게 만들고자 했다. 내가 ‘곧이 곧장’ 살 수 있는 것을 하늘의 덕이라 여긴 것이다.

인간의 숨(息)은 처음부터 불식(不息)이다. 멈추면 죽기에 ‘곧이 곧장’인 것이다. 숨길이 멈추면 사람은 죽는다. 쉴 ‘식(息)’자와 숨 ‘식(息)’, 두 글자가 같은 것이 참으로 신비롭다. 곧이 곧장(健)하려면 식불식(息不息), 호흡이 끊어지지 않아야 한다. 이것이 스스로 강해지는 자강(自强)의 길이다.

‘수(需). 대축(大畜). 이정불가식길(利貞不家食吉), 이섭대천(利涉大川)’. 이하 내용은 하늘 위의 산(艮上連)의 형상을 한 대축괘에 대한 것이다. 하늘(三) 위로 솟구친 산봉우리는 바위도 많고 웅장하며 강한 모습을 보여준다. 대축(大畜)은 크게 저축했다는 뜻이다. 하늘이 산 속(아래)에 있으니(天在山中) 그리 말할 수도 있겠다. 단단한 바위를 비롯하여 많은 광물들이 산속에 묻혀있다고 생각해도 좋겠다. 그러하니 대축은 아주 좋은 뜻을 담았다.

이보다 앞서 있는 수(需)괘는 하늘 위에 물이 있는 형상을 하고 있다. 하늘에서 엄청난 물이 쏟아진다는 뜻이다. 주역은 하늘 위의 물을 구름이라 풀었다. 이 때 수(需)는 ‘필요한 수’, 혹은 ‘음식 수’로 불린다. 하늘 위 구름이 비가 되어 내리니 사람들은 집에서 무엇이든지 해야 한다. 이 때 하는 것이 음식요리이겠다. 비오는 날 빈대떡이라도 부쳐 먹어야 하는 것이다. 그렇기에 수괘는 먹을 괘인 것이다. 여기서 핵심은 대축 괘가 이 수괘가 변한 결과란 사실이다. 하늘 위의 물이 산으로 변한 것이 바로 대축 괘인 것이다. 다석은 ‘대축’의 설명을 위해 ‘수’괘를 앞세웠다.

이정(利貞)은 사람이 ‘줄곧 곧이’로 살며 이롭다는 뜻이다. 크게 저축함에 있어서 ‘곧이 곧게’ 해야 이롭다는 말이다. ‘불가식길’(不家食吉)은 집에서 밥을 먹지 않으면 좋다는 뜻이다. 사람이 너무 풍족하면 하늘의 길을 생각할 여지가 없기에 하는 말이다. 다석은 공자를 불가식의 대표적 경우로 보았다. 머리 둘 곳 없었던 예수 역시 불가식의 존재였을 것이다.

앉은 곳을 덥힐 수 없을 만큼 편한 함을 포기하는 삶을 통칭한다. 이들이 오늘 날까지 기억되는 것은 불가식의 삶을 살았던 결과였다. 안락한 집(家)을 떠나 큰 강을 건너 한없이 세상으로 나가야 삶이 이롭다. 대축의 상태임에도 불구하고 안주하지 말라는 가르침이다.

‘단왈(彖曰) 대축강건독실휘광일신기덕(大畜剛健篤實輝光日新其德) 강상이상현능지건대정야(剛上而尙賢能止健大正也) 불가식길양현야(不家食吉養賢也) 이섭대천응호천야(利涉大川應乎天也)’. 대축은 아주 강하고 정하다. 또한 독실하기까지 하다. 하늘 위로 솟은 산에서 보고 느끼는 우리들의 일반적 느낌일 것이다. 산정상은 산 아래보다 해를 더 먼저 받는다. 해가 질 때에도 늦게까지 해를 품고 있다. 그곳에 서면 모든 것을 다 볼 수도 있다.

다석은 이런 대축의 경지를 우리들 인간사를 위해서 사용할 것을 권한다. 이 괘를 갖고서 우리들 삶을 매일 새롭게 하자는 것이다. 자기의 바탈을 거듭 불사르며 살라고 했다. 하늘 위의 물, 그래서 안락함을 추구하는 인간 삶에 경종을 울리며 하늘위의 산이 되라 말하는 것이다.

집안에서 먹고 사는 일을 그치면 나랏일을 맡는 사람이 될 수도 있다. 하늘의 가르침을 전하는 역할을 하는 까닭에 나라 녹(祿)을 먹고 살게 되는 것이다. 그래서 그는 양현(養賢), 자신의 바탈을 어질게 키울 수 있다. 산 정상이 상징하듯 ‘止於至善’ 의 상태에 이르기까지 말이다.

여기에 이르면 결코 흔들리지 않는다. 그렇기에 대정(大正), 크게 바르다. 지어지선으로 강건해 지면 크게 바르게 된다. 이것을 아는 것이 중요하다. 이는 모두 편함을 버리는 불가식의 도상에서 이뤄진다.

또한 지건(止健), 강건함에 머무르면 먹을 것은 절로 따라온다. 먹을 것, 입을 것 걱정 하는 시대가 된 것은 이(利)를 취하고 지건(止健)하지 못한 탓이다. 달리 말하면 자기 삶이 머물 토대, 삶을 이끌 말씀을 잃었던 까닭이다. 가질 것을 다 가진 상태로서 대축은 지어지선, 지건의 경지이다.

‘상왈 천재산중대축(象曰天在山中大畜) 군자이다식전언왕행이축기덕(君子以多識前言往行以畜其德) 상구하천지구형(上九何天之衢亨) 상왈하천지구도대행야(象曰何天之衢道代行也)’. 앞서 말했듯이 하늘위로 산이 솟은 것이 대축이다. 이것이 천재산중(天在山中)이 말하는 바이다. 전언왕행은 옛 성현들이 했던 말과 행동을 일컫는다. 옛 분들은 시간으로 영원했고 공간으로 무한한 하느님을 찾았고 만났다. 경이지래(敬而之來)를 했던 것이다. 그래서 그들은 속이 곧았고(直內) 밖으로는 방정(方正)했다. 이런 상태의 사람을 다석은 공(空)과 같다 하였다. 안팎이 다를 수 없는 ‘빔’, 그것이 공이고 엣 사람들의 모습이었다. 이런 대축괘의 삶을 사는데 있어 유교, 불교, 기독교간의 차이가 있을 수 없다.

이런 대축의 삶을 살고자 이들 종교가 필요한 것이다. 여기에 머무르는 것리 바로 지어지선이다. 여기에 머물면(止健) 많은 것이 쌓이는 법이다. 우리가 옛 사람들의 행동과 말을 많이 알아야 할(多識) 이유도 여기에 있다. 성서나 불경도 모두 전언왕행의 기록일 것이다. 그들의 생각과 깨침을 아는 것은 하늘로부터 온 것들이다(神而知來). 하느님으로부터 온 것을 갖고서 우리는 미래와 소통할 수 있다. 신이지래로부터 많은 것을 축적(藏往)할 수 있으니 참으로 이롭다.

상구(上九), 하늘 위에 양효(陽爻)하나를 지닌 간(艮), 곧 산은 최고 높은 자리에 있다. 더 높은 것을 세울 수 없을 만큼 높다. 거기서는 사방팔방이 한 눈에 들어온다. 여기서 보니 천재산중이란 말이 조금도 틀리지 않다. 한편 박(剝)괘는 땅위에 산(山地)이 있는 형상이다. 하늘이 아니라 땅 위에 산이 있다는 말이다. 이 때 박(剝)은 긁어모은다는 뜻을 지녔다. 땅을 긁어모아 산을 이뤘다고 본 탓이다.

이 괘는 상당한 불온성을 지녔다. 하지만 이를 뒤집어 놓으면 지산(地山)의 겸(謙)괘가 된다. 지중유산(地中有山)이 말하듯 겸손하다는 겸(兼)의 의미를 지닌 것이다. 스스로를 높이 여기나 우주 앞에 서면 인간은 한없이 작아진다. 가장 높은 에베레스트 산도 지구의 끄트머리에 불과할 뿐이다.

이처럼 『주역』에서 하늘 위에 땅이 있거나 땅속에 산이 있다고 말하는 것은 사람이 하늘과 가깝기(親) 때문이다. 산은 지구의 끝자락으로서 지구를 대표한다. 이 때 산은 바로 ‘나’ 자신을 일컫는다. 산위에 오른 나가 바로 지구의 끝자락인 것이다. 여기서 ‘소용’(所用)을 묻는 것은 불필요하다. 전언왕생의 모든 문헌은 소용의 차원에 있지 않다. 그것을 갖고 내가 나가는 것이 핵심이다. 이것이 구원(의 길)이다.

< 3 >

이제 마지막 「공색일여(空色一如)」의 시를 설명하겠다. 보통은 공즉시색(空卽是色)이라 하나 다석은 이를 달리 표현한 것이다. 여기서 다석은 『주역』과 불교의 공(空)사상이 결코 다르지 않음을 역설한다. 이들 사상들이 결코 옛날에만 소용된 장난감이 아니란 것이다. 공색일여는 허공과 물질의 세계가 결코 둘이 아니라는 뜻이다. 물질 그것이 바로 공이란 말이다. 다석은 유교경전 『주역』이 말하는 대축괘가 바로 이런 경지를 적시한다고 믿었다.

‘물색부득일색물’(物色不得一色物). 어떤 것을 살필 때 물색이란 말을 쓴다. 사람을 찾아 봐 달라 할 때도 물색이란 단아가 등장한다. 진실 되고 참된 것을 찾아야 하는데 물색이 잘 되지 않은 것이 현실이다. 일색(一色)을 물색할 수 없는 것이다. 으뜸가는 일색, 겉과 속이 같은 하나는 결코 물색되지 않는다.

‘공허멸이가허공’(空虛蔑以加虛空). 어떤 사람을 존중하지 않는 것이 공허이자 허공이다. 무시 행위는 상대방을 공허하게 만드는 일이다. 이렇듯 공허감을 느끼는 것을 다석은 공허멸(空虛蔑)이라 했다. 허공을 너무도 무시. 멸시하기에 다른 인격도 허공처럼 대하고 만다. 그렇지만 과연 우리가 허공을 멸시할 수 있는 것인가? 허공은 본래 허공으로 있을 뿐이다. 허공은 더할 것이 없는 상태로 존재한다. 허공은 더하고 덜 하고가 없다. 공허란 상대방을 업신여길 때 드러날 뿐이다.

‘유유모무후천치’(諛有侮無後天痴). 허공을 아주 멸시하는 것을 일컬어 후천치(後天痴)라 한다. 있는 것(有)에 집착하여 그것을 얻고자 아첨하며 없는 것에는 냉담, 멸시를 일삼는다. 없는 것도 있다고 소리를 높이는 것이 인간사이다. 있고 없고를 너무도 확연히 가르며 산다. 없는 것을 업신여겨 없다고 하며 있음(有)만을 좋아하는 병폐가 참으로 크다. 꽃을 보기만 하지 꽃을 있게 한 그 바탕(허공)을 볼 줄 모르는 것이다.

‘동공이색본지공’(同空異色本地工). 일체의 근본은 공(空)에 있다 인간이 돌아갈 곳도 공이다. 세상은 형형색색 다르지만(異色) 그 본(本)은 같은 것이다. 동공이색(同空異色)이란 말이 그 뜻이다. 하느님을 유무 어느 하나로 말할 수 없다. 공자가 불가지론을 말한 것도 이런 연유에서다. 하느님은 유뮤상통 할 뿐 어느 하나로 환원될 수 없는 존재이다.

‘화용허곽천계시’(花容虛廓天啟示). 앞서 말했듯이 다석은 자기 손에 꽃한송이를 쥐고 이를 설명했다. 꽃이라는 테두리가 꽃을 형성하는 것만이 아니다. 꽃은 주변의 허공이 그 테두리를 만들어 주지 않으면 존재할 수 없다. 테두리는 허공이 있어야 존재할 수 있다. 다석은 이를 천계시(天啟示)라 말했으며 이를 대축(大畜)괘의 본뜻이라 여겼다.

‘화어허풍인망동’(花語虛風人妄動). 이처럼 하늘의 계시, 곧 허공이 만들어준 테두리를 통해서 꽃이 드러난다. 이를 일컬어 꽃이 말한다(花語)고 하는 것이다. 꽃을 보고 그 테두리(허공)를 생각해야지 꽃만 보면 사람은 망동(妄動)하게 된다. 견물생심(見物生心)의 욕심꾸러기로 변질되는 것이다. 본래 견물불가생(見物不可生), 즉 꽃을 보고 마음(소유욕)을 일으키지 않아야 됨에도 말이다.

‘복응체면용납지’(服膺體面容納止). 여기서 복응이란 말은 가슴에 꼭 담고 있다는 뜻이다. 반면 체면은 겉치레에 관심하는 태도를 말한다. 껍데기를 드러내고자 애쓰는 삶이다. 그렇기에 이 두 말은 동이 서에서 멀 듯 차이가 크다. 하여 다석은 복응은 얼마든지 배워 수용하되(容納) 체면은 그쳐야 할 것, 용지(容止)라 했다. 체면을 위해 팔과 다리를 움직이는 일을 더 이상 하지 말라는 것이다. ‘직내방외중공공’(直內方外中空公), 사람 속마음은 언제나 곧게 하고 밖의 몸은 항시 방정하게 해야 한다는 뜻이다. 이때 방정(方正)은 공적인 것, 즉 허공의 님(公), 타자(이웃)를 수용(사랑)하는 일이다. 이 때 공(公)은 마주하는 이웃일 수 있고 더 근본적으로는 허공의 절대라고도 말할 수 있겠다.

이정배(顯藏 아카데미) ljbae@mtu.ac.kr