- 『다석 강의』 11강 풀이

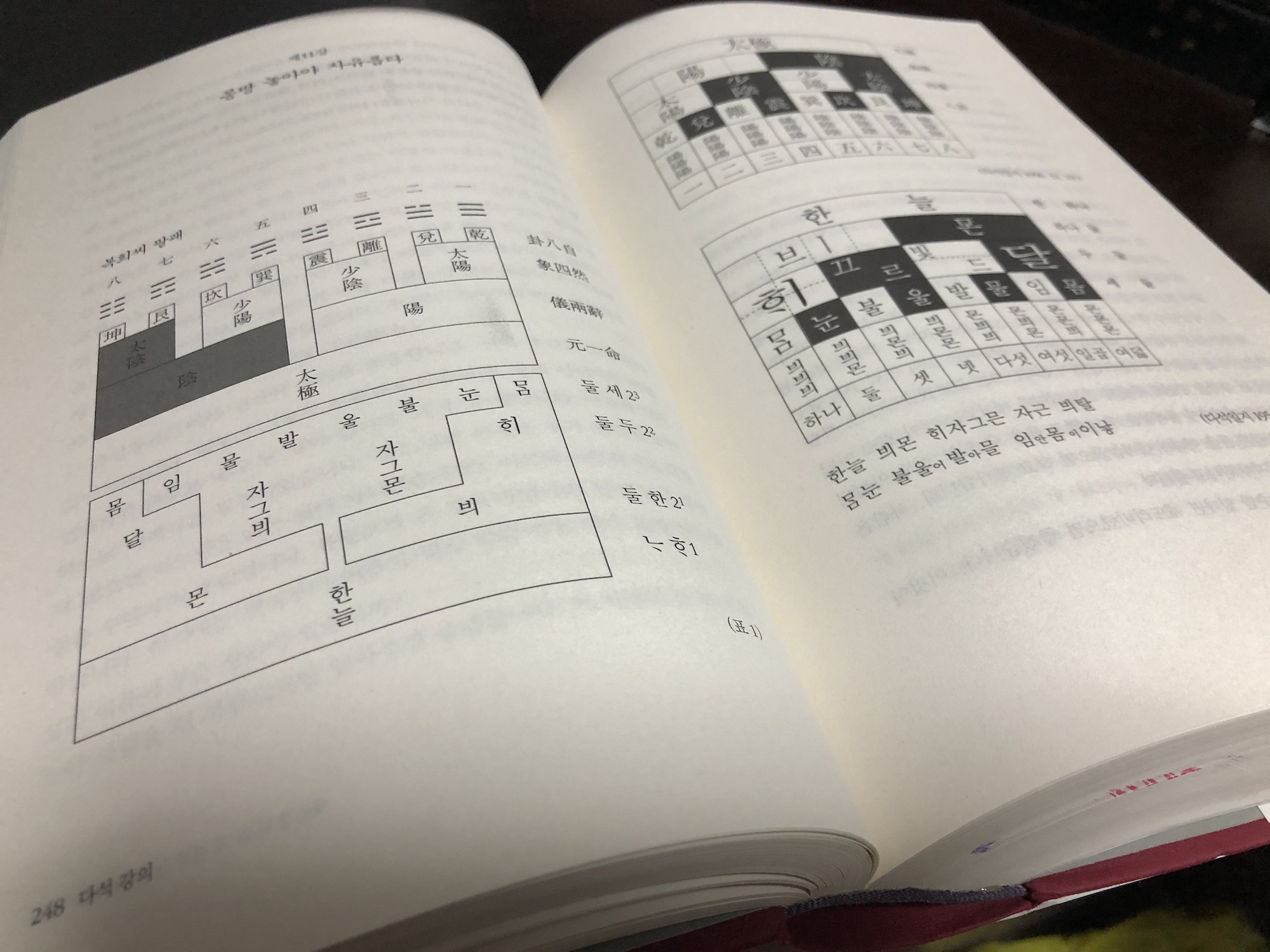

『다석강의』 11강과 이어지는 다음 강의, 12강에서는 『周易』 팔괘(八卦)를 우리말로 풀어 그 내용을 전달한다. 특히 이번 11강의에서는 도표를 사용하여 『周易』 팔괘와 그에 상응하는 우리말 뜻을 일목요연하게 대비시켜 주었다. 그리고 『周易』의 의미를 다른 고전인 『中庸』의 시각에서 풀어내기도 했다. <다석 일지> 이틀 분량, 즉 1956년 11월 19일과 29일에 걸친 내용을 담았으나 그 양이 다른 날에 비해 많은 편이다. 적당한 분량으로 이해하기 쉽게 나름 정리를 잘 할 수 있을지 걱정이나 마음을 가다듬고 11번째 강의와 마주해 본다.

< 1 >

11강의의 핵심주제는 결국 ‘ᄆᆞᆷ과 몸’, 이 두 글자로 요약된다. 이는 ‘매임’과 ‘모음’의 축약어로써 사람들 일상사가 매이고 모으는 일에 불과함을 비판적으로 적시한 것이다. 노예처럼 매여 사고 물질을 얻는 일에 빠져있는 탓이다. 다석은 이를 마음과 몸의 관계로 재정립하였다. 정도 차가있겠지만 사람들 누구나 일에 매이다 못해 치여서 시간적으로 모두가 가난하다.

그럼에도 마음과 몸을 매는 고삐를 풀어 낼 줄 모른다. 여전히 매인 곳이 있어야 안정을 누릴 수 있다고 자위하며 살고 있다. 하지만 다석은 이런 생각을 끊어 낼 것을 주문했다. 이것이 깨져야 영생, 영원히 살 수 있다고 본 것이다. 기독교가 예수에게 매인 존재가 되길 가르치는 것도 그에게는 옳아 보이지 않았다. 정신의 본성은 매이거나 모이는 데 있지 않고 항시 나가는데 있는 탓이다. 한마디로 정신은 자유라는 것이다.

이점에서 인간은 누구라도 평등하다. 그럼에도 우리 사회는 매어 살기를 권하고 그를 권장한다. 심지어 우상(偶像)을 만들어 그곳에 절하며 살도록 추동하고 있다. 이 시대의 종교, 거대한 성저 종교인 기독교가 바로 그렇게 살도록 만들고 있는 것이다.

다석은 우상(偶像)을 ‘ㅁ’밑에 ‘ㅐ’를 그리고 그 아래 다시 ‘ㅁ’자를 써서 이를 우상을 뜻하는 상형문자를 만들었다. 그리곤 이 글자가 ‘몸’과 유사함에 스스로 놀랐다. 우상이 자꾸 긁어모아 매이게 하는 몸을 빼닮은 까닭이다. 뭔가를 모아보겠다는 것이 몸이 뜻하는 바다. 사람을 붙들어 놓고 그에 매여 살라고 한다. 매여 사는 한, 인간은 정신적으로 하(퇴)락할 수밖에 없다.

‘몸’에서 가로로 그어진 ‘ㅡ’ 는 세상을 말한다. 세상 것을 팔 벌려 모조리 긁어모아 보지만 도무지 마음이 편치 않다. 공부란 것도 지식 모으는 것에 그친다면 시작할 필요가 없다. 졸업장이 출세의 도구가 되는 한 세상 속 지나가는 꿈(허영)에 불과하다. 매이고 모으는 ‘몸’의 ‘ㅡ’를 바로 곧추 세우면 ‘맘’(ᄆᆞᆷ)’이 된다. 매이고 모으는 몸을 없이하여 ‘ᄆᆞᆷ’을 만드는 것이 삶의 목표가 되어야 한다. 다석은 이 과정을 종종 십자가와 부활로 표현했다.

여기서 다석은 ‘맘’과 ‘ᄆᆞᆷ의 차이를 언급한다. 앞의 것은 아직 상대세계의 욕심을 완전히 떨치지 못한 상태라 했다. 세상에 한 발 걸치고 영생에 이르려는, 즉 세상 복과 하늘 복을 모두 갖고자 하는 욕심의 표현이란 것이다. 반면에 후자 ‘ᄆᆞᆷ’은 한번 ‘깨’어져서 ‘끝’이 난 상태, 즉 우상(몸)과 결연한 깨끗한 상태라 하겠다. 이것이 거룩이고 영생이다.

그래서 김흥호 선생은 거룩을 ‘깨끗’으로 이해했다. 모음과 매임, ㅁ· ㅣㅁ 몸으로 살지 않는 것이 종교의 본질이자 핵심이다. 물욕을 버리고 ᄆᆞᆷ으로 돌아가는 것이 영생이겠다. 예수께서 일용할 양식이 준비되었으니 내일을 염려하지 말라고 한 것도 이런 연유에서이다.

그렇기에 다석은 본 강의에서 우상숭배 하는 마음을 없애고 ‘ᄆᆞᆷ’을 위해 자유롭게 궁신(窮神)하는 경지를 설명했다. 하느님(神)에게 이르려는 지난한 노력을 다하라고 권하는 것이다. 궁극에 이르러 자신이 신(神)되라는 것이 궁신의 본뜻이다. 내가 신의 자리에 서 있겠다는 것, 우상이 아니라 정신이 되어 살겠다는 것이 궁신이다.

자연변화를 아는 것을 일컬어 지화(知化)라 한다. 변화를 갖고 앞으로 나가는 것이 지화인바, 그래서 궁신지화(窮神知化)는 늘 상 함께 말해질 수밖에 없다. 궁신지화하여 세상변화의 이치를 알게 되면 사람은 누구나 욕심을 덜고 몸을 비울 수 있다. 매이면 죽고 놓으면 사는 것이 자연의 이치이다.

기독교의 경우 하느님을 아는 것이 궁신지화일 것인데, 그러면서도 자꾸 매이는 삶을 축복이라 여기며 사니 큰일이다. 우리가 몸을 바라는 한 인간은 누구라도 자유 할 수 없고 평등한 세상은 요원할 것이다. 자유와 평등을 해(害)하는 것을 하느님이 가장 싫어한다. 영원과 무관한 것이기에 말이다.

|

세상에서 가장 중요한 말이 ‘참’ 곧 성(誠)이다. 그래서 『中庸』에서는 ‘불성무물’(不誠無物), 성이 없으면 어떤 물건(존재)도 없다고 하였다. 참(誠)이 그 속에 있을 때만 그것은 참되고 값진 물건이 될 수 있다. 참이 물건(존재)에 들어오는 것을 우리는 신(神)라 하고 신이 떠난 것을 귀신(鬼神)이라 부른다. 어떤 기운(氣)이 우리들 앞에 현현하는 것이 신(神)이고 다시 돌아가 사라져 보이지 않는 것이 귀신이다.

이렇듯 만물 속에 깃든 참, 그것을 誠이라 하든, 神이라 말하든지 간에, 그것이 있을 때 비로소 주체(主體)가 된다. 자신임을 주장할 수 있는 근거가 바로 ‘참’이다. 존재 속에서 자신을 드러내며 떠나지 않은 참, 그것이 바로 체(體)인 것이다. 그래서 나온 말이 ‘체물불가유’(體物不可遺)이다. 체(참)가 없는 물건이 존재할 수 없다는 말이다. 不誠無物과 그 의미가 조금도 다르지 않다. 따라서 다석은 신유학의 인식론인 ‘격물’(格物)을 ‘진물성’(盡物性), 곧 물건의 성질(참)을 끝까지 파헤친다는 말로 설명했다.

이처럼 궁신지화의 길을 나선 사람이 되어야 옳다. 몸만 가지고 살겠다는 사람은 자신을 스스로 물건처럼 여기며 살 것이다. 참이 물건의 주체인 까닭에 우리의 참을 찾는 것이 급선무이다. 화학과 물리가 자연 속의 참(誠)을 찾는 일이듯이 말이다. 인간이 참을 찾아 주체가 되어야만 상상할 수 있는 존재가 된다. 즉 모든 학문이 인간이 주체가 될 때 비로소 가능할 수 있다. 참을 떠난 물체가 없기에 우리의 참으로 이들의 참을 연구하는 것이 바로 학문(格物)인 것이다. 다시 말하지만 모든 물건마다 참이 주체라는 것이 앞서 말한 ‘체물불가유’의 본뜻이다.

공자의 말씀 중에 ‘음양불측지위신(陰陽不測之謂神)’이란 것이 있다. 자연스럽게 쓰이는 말이지만 서로 짝하는 음양 개념이 어찌 세상에 나왔는지를 아는 사람이 없다는 뜻이다. 알 수 없기에 이를 신(神)이라 부른다고 했다. 신은 한마디로 알 수 없는 불측(不測)의 존재이다.

하지만 다석은 이를 영원부터 지금까지 존재하는 ‘하나, 순수 우리말로 ’머사니‘라 불렀다. 이것만큼은 의심할 수 없다는 것이다. 맨 처음에 내속에 있는 어떤 것, ’머사니‘ 즉 ’하나‘를 끝까지 따져 보겠다고 했다. 상대세계인 음양이 아니라 전체로서의 하나가 참이라는 것이다.

우리들 믿음은 바로 이와 관계한다. 불측의 세계는 매이는 일에 종노릇 하며 살게 한다. 불측을 버려 의심을 털어내야 하는 바, ’하나‘를 좆는 길 밖에 없다. 이 때 하나는 참이자, 誠이고 體라 말해도 틀리지 않을 것이다. 이처럼 다석은 불가지론(不測)에 머물지 않았고 오히려 공자를 ’하나‘를 좆는 자로 재해석했다.

< 2 >

이제부터 『周易』 팔괘에 대한 이야기기가 시작된다. 앞서 말한 모든 내용은 이 책의 이해를 위한 선행 학습인 셈이다. 주지하듯 건(乾), 태(兌). 이(離), 진(震), 손(巽), 간(艮), 감(坎), 곤(坤)을 일컬어 팔괘라 한다. 이 중에서 선이 이어진 것이 연(連)이고, 가운데가 끊어 진 것을 절(絶)이라 부른다. 여기서 건은 이어진 선, 셋으로 구성되었기에 건삼연(乾三連), 태는 윗줄 하나가 끊어졌기에 태상절(兌上絶), 이는 가운데 줄 하나가 끊어졌기에 이중절(離中絶)로 불러져야 하나 이허중(離虛中)이라 한다.

진은 아랫줄 하나만 연결되었기에 진하연(振下連)이고, 손은 반대로 아랫줄 하나만 끊어졌기에 손하연(巽下連)으로, 감은 가운데 한서만이 연결된 탓에 감중연(坎中連), 또한 간은 윗줄 하나만 연결되었음으로 간상연(干上演) 마지막으로 곤은 세줄 모두가 끊어졌기에 곤삼절(坤三絶)로 불려진다. 여기서 건과 곤은 땅과 하늘을, 태와 이는 바다(강)와 불을 그리고 진과 손은 우레와 바람을, 감과 간은 물과 산을 뜻한다. 한자가 처음 생겼을 때 이렇듯 팔괘가 먼저 만들어졌고 이를 근거로 무수한 뜻을 궁리하였다.

하지만 팔괘를 논함에 있어서도 다석의 관심은 여전히 ’하나‘에 있다. 우리에게도 옛적부터 ’하나‘에 대한 생각이 깊었다는 것이다. 팔괘가 있기 전에 절대 하나가 먼저 있었다는 것이다. 바로 태극(太極)은 불측으로서 하나를 말한다. 이를 일컬어 원일(元一)이라고도 한다.

그러나 이것은 동시에 인간에게 ’인극‘(人極)으로 존재하는 바, 이를 ’밑둥‘이라 불렀다. 태극과 인극의 관계를 다석은 인간이 하느님의 영(令)을 받은 것으로 이해했다. 모든 개체에게 영(令)을 내리는 원일영(元一令), 바로 그가 하느님이고 태극이란 말이다. 여기서 영은 하늘의 법(규칙)이자 영적인 어떤 것으로 이해해도 좋다. 팔괘가 어찌 시작되었는지는 오로지 하느님만이 알 뿐이다.

사람들은 종종 태극이 나뉘어져 음양이 되었다고들 하나 태극은 절대로 쪼갤 수 없다. 나뉘는 것을 결코 하나라 명할 수 없는 것이다. 태극은 언제든 하나일 뿐이다. 영원하고 참인 것이 바로 태극이다. 그럼에도 태극이 벌어져 음양(陰陽)이 나왔다는 것이 통설이다. 음(陰) 글자는 높은 언덕위에 뜬 달의 그늘(그림자)를 가리키고 양(陽)은 언덕위에 뜬 해를 형상화했다.

하지만 다석은 자연을 이처럼 나눠 생각하는 것을 좋게 여기지 않았다. 둘이 만나서 작용하는 상대세계에서는 참을 이룰 수 없다고 본 것이다. 상대세계로부터 벗어나 하나로 돌아가는 것(歸一)만을 최고로 여겼다. 마치 신플라톤주의의 유출론을 연상시킬 정도이다.

음양으로 나뉜 상대세계에서 인간의 의심은 지속되었다. 절대적 양과 절대적 음이 이런 양의(兩儀)의 세계에는 없다는 했다. 양에도 음이 있고 음에도 양이 있음을 알게 된 것이다. 그래서 하나에서 둘을 쪼갰듯이 둘에서 넷을 만들어 놓았다. 사상(四象)이 생겨난 것이다. 양에서 태양(太陽)과 소음(少陰)이 나왔고 음에서 태음(太陰)과 소양(少揚)이 나왔다. 발광체로서 천체의 중심인 태양도 그 속에 음을 품었고 반사체인 달 또한 자신 속에 양을 지녔기에 쪼개진 것이다.

이 넷을 다시 쪼개 만든 것이 팔괘이다. 태양(太陽)과 태음(太陰)을 각기 하늘과 땅으로 나눠, 그것을 다시 둘로 쪼갠 것이다. 태양에서 건과 태가 갈라져 나왔다. 건은 하늘이고 태는 바다이다. 하늘과 바다는 상대에 비해 저마다 양과 음의 성질을 더 많이 품었다. 소음(少陰)에서도 불과 우래(번개)가 갈라져 나왔다. 여기서도 후자보다는 전자가 양의 성질을 많이 지녔을 것이다. 태음(太陰)에서 곤과 감, 곧 땅과 산이 분기되었고 소양에서 감과 손, 즉 물(水)과 바람이 시작되었다. 땅보다는 산이 양의 설질이 강할 것이고 물보다 바람 역시 그러할 것이다.

이렇게 해서 팔괘가 형성된 것을 다석은 상세히 설명 했다. 비록 상대세계의 이야기이긴 하지만 팔괘를 통해 옛 사람들이 말하고자한 뜻을 찾고자 한 것이다.

< 3 >

따라서 다석은 팔괘의 뜻을 순수 우리말로 풀었다. 우선 성리학의 언어 ‘태극’을 ‘한늘’이라 했다. 영원한 시간과 공간을 뜻하는 우리말이다. 무한 공간에서 태양(有)이 아니라 하늘, 즉 절대 ‘ᄒᆞᄂᆞ’(無)를 보라고 했다. 여기서 다음 두 개념이 중요하다. ‘’(空)와 ‘몬’(物)이 그것이다. 앞의 것은 비어 있다는 뜻으로 허공을 적시한다.

태양 빛이 우리에게 도달하는 것은 우주가 비어 있다는 반증이다. 나중 것은 쪼개 나눌 수 있는 물체를 말한다. 공간을 점유하기에 허공과는 전혀 다른 것이다. 때론 양을 ‘’로 음을 ‘몬’으로 표현할 수 있겠으나 이 둘은 결코 나뉠 수 없다. 그렇기에 다석은 이를 ‘한둘’이라 불렀다. ‘한둘’에서 ‘두둘’, ‘세둘’이 이어 나올 수 있다. 결국 세상은 나뉠 수 있는 것이 아니란 뜻이겠다. 정신과 물질이 둘이 아니라 정신으로 되어가는 물질이 있을 뿐이라는 사실을 최근 물리학이 밝혀냈다.

우리 ᄆᆞᆷ(마음)은 하늘의 성질을 지녔다. 강한 양(陽)인 건괘는 ᄆᆞᆷ을 일컫는다. 몸의 눈(眼)으로 보는 것이 실재인 듯 여길 것이나 마음의 눈으로 보는 것이 더 깊고 중한 법이다. 눈을 통해 들어 온 것을 ᄆᆞᆷ이 구성하는 탓이다. 바다(兌)는 여기서 눈(眼)으로 비유된다. 이를 일정부분 감성과 오성의 관계로 이해해도 좋겠다. 양(陽)의 한 끝인 소음(少陰)은 불과 우레를 말한다. 특히 번쩍하곤 사라지는 우레를 다석은 ‘울’이라고 부렀다. 陽인 하늘을 우러러 보라는 뜻에서 말이다.

한편 곤(坤)을 ‘몬’ 즉 몸이라 하였다. 이어 땅위의 산(艮)을 하늘(임)을 떠받들(마중하)고 있다는 뜻에서 지구의 ‘이마’라고 표현했다. 물과 바람은 팔괘의 마지막을 장식한다. 물은 수분(水分)으로 그것 없으면 삶이 어렵다. 공기를 마시는 것을 기분(氣分)이라 하듯 수분 역시 긴요하다. 물론 우리들 정신을 살찌우는 허분(虛分)이란 것이 가장 소중하다. 여기서 수분은 우리 몸을 유지시키는 요소로 이해하면 족할 것이다. 다석은 바람을 ‘발’로 언표하며 빛을 바라는 희망의 언어로 이해했다. 지금보다 나은 곳을 찾아 떠나기 위해 우리들 발이 중요한 까닭이다. 이처럼 다석은 발과 바람 그리고 희망을 함께 보았다.

이렇게 해서 팔괘의 한자어를 다석은 ‘ᄆᆞᆷ(乾), 눈(兌), 불((離), 울(震), 발(巽), 물(坎), 임(艮), 몸(坤)’으로 고쳐 읽었다. 그리고는 이를 엮어 다음과 같은 긴 문장을 만들어 의미 화시켰다. “ᄆᆞᆷ 눈에 불을 올려 우러러 보면서 위로 발을 내딛는 물음을 임 이마에 이고 나간다.” 이는 곧 우리 몸의 머리, ᄆᆞᆷ이 앞으로 나간다는 뜻이겠다.

다석에게 기도는 하느님을 우러르는 행위이고 자기 몸을 온전케 하기위한 울부짖음이었다. 바라는 것 역시 어떤 목적을 위해 자신을 얽매는 행위가 아니었다. 그것은 말씀을 머리에 이고 오로지 위를 향한 발걸음일 뿐이다. 이로써 본래 바람(風)이 성령이듯이 ‘하나’로 향하겠다는 바람이 성령을 바라는 것이라 여겼다. 그렇기에 다석은 비록 팔괘(상대계) 안에 살고 있으나 여기서 벗어나 귀일(歸一)의 삶을 살라고 추동했다. 이를 위해 매이거나 모으는 일은 당장 그쳐져야 옳을 것이다.

이정배(顯藏 아카데미) ljbae@mtu.ac.kr