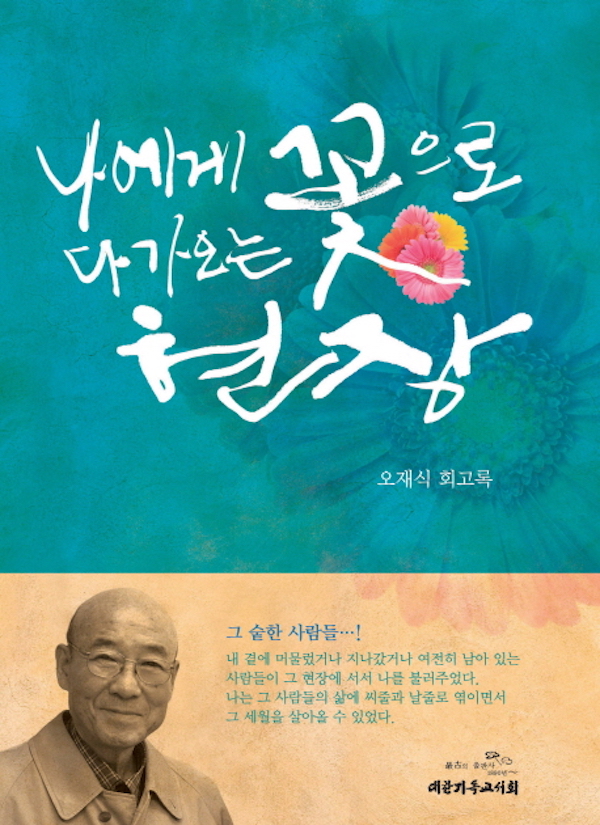

- 오재식의 자서전 『나에게 꽃으로 다가온 현장』

| 본 글은 오재식 선생 생존 시 팔순을 기념하는 출판기념회 장에서 발표했던 서평으로서 오늘의 시제에 맞게 재구성한 것이다. - 필자 주 |

나이 50줄을 훨씬 넘긴 시점에서 오재식 선생을 알게 된 것이 한편 한없이 부끄러우면서도 얼마나 다행한 일인지 생각하며 이 책을 읽었다. 같은 시간을 살면서도 선생을 몰랐다는 것은 삶에서 현장의 부재를 뜻하는 것이기에 오늘 이 책을 읽는 마음이 참으로 버겁고 무겁다. 하지만 늦었으나 선생을 통해 현장을 배우고 고민하게 되었으니 고맙고 감사한 일이다.

이렇게 고백할 수밖에 없음에도 오랜 세월 겨자씨 공동체를 통해 선생님 앞에서 설교를 하고 지냈으니 제 불손과 오만이 하늘에 닿은 듯하다. 하지만 선생님은 그런 인연으로 내게 서평 기회를 주셨다. 두렵고 떨리는 마음뿐이지만 선생님 남기신 족적을 더 잘 따르려는 마음으로 이 자리에 섰다.

< 1 >

기독교서회로부터 받은 가제본된 책을 보는 순간 우선 그 제목 ‘꽃으로 다가온 현장’ 이란 말부터 예사롭지 않았다. 누구나 피하고 지나치고 싶은 현장(現場)이 자신에게 꽃으로 다가왔다는 선생님의 고백은 책 전문을 읽어 보고서야 수긍할 수 있었다. 이 말은 본인 생애의 축약이자 그가 이해하는 기독교 신앙의 본질이었다.

스쳐지나날 수밖에 없는 국내외 뭇 현장에 발길을 멈춰 마음을 주었고 또 그곳에 마음을 빼앗기며 힘겹게 살았으나 오히려 그것이 자신에게 구원이 되었다고 아름답고 확신 있게 회고했던 까닭이다. 하느님이 인간 되지 않고서는 인간을 구원할 수 없었다는 성육신 신학이 선생에게서 구체화된 경우 일것이다.

여기서 나는 남미에서 활동했던 독일계 신부 이반 일리치가 선한 사마리아인의 비유를 해석하며 남긴 말 ‘최선이 타락하면 최악이다’를 떠올려 본다. 주지하듯 유대인과 적대관계에 있던 사마리아인 역시 대제사장, 율법학자처럼 강도만난 이의 현장을 떠날 수 있었고 떠나야 할 이유가 충분히 있었다. 하지만 그는 그리 하지 않았고 예수께서는 그 같은 삶의 선택이 영생의 길, 곧 최선의 삶이라 말씀했다.

그렇기에 현장을 외면하는 것은 일리치의 말대로 최선을 최악으로 만드는 일이라 할 것이다. 이점에서 선생님은 영생의 길을 걷고 살았던 우리 시대의 선한 사마리아인이다. 기독교 사회운동가로서 선생이 남긴 발자취, 본 회고록은 그 옛날 전태일의 죽음을 예수의 그것이라 선언했듯이 기독교 신앙을 최선의 상태로 구현시키고자 한 새로운 복음서, 신(新(新) 사도행전이 될 것이라 생각한다.

< 2 >

이처럼 현장이 자신에게 꽃이 되고 구원이 되었다는 고백 속에서 선생은 회고록을 읽는 후학들에게 공간, 곧 현장을 자신의 삶의 주체로 삼을 것을 간절히 요구했다. 이는 몇 차례 수술 후 병상에 누워 자신의 삶을 돌이키는 중에 했던 말이기에 진정성을 지닌 사자후(獅子吼)였다. 시간의 주인처럼 행세하며 살기 보다는 스쳐 지나는 듯 우발적으로 찾아온 공간(현장)에게 자신의 시간을 맡길 때 더 큰 시간이 찾아오며 공간역시 전혀 다른 곳이 될 수 있다고 역설한 것이다.

|

이는 ‘나를 사랑하느냐’는 부활하신 예수의 물음 앞에 마주했던 베드로의 운명, ‘지금까지는 내 마음대로 다녔으나 이제는 남이 나를 띠 띄우고 내가 원치 않는 곳으로 데려가리라’(요한복음 21: 15-18)는 그런 삶의 오재식 적인 체화였다. 우리를 멈춰 세운 공간이 자신의 시간뿐 아니라 자신을 불렀던 공간 자체를 전혀 새롭게 만든다는 것을 온 몸으로 경험했기에 그만이 할 수 있는 말이었다. 주위 좌우를 돌아보면 절망, 굶주림, 폭력, 전쟁으로 고통 받고 무시당하는 사람이 많다. 로마서(8장) 말씀대로 피조물의 탄식이 전 우주에 가득 차 있는 것이다.

이를 직시 하고 그를 증언할 용기를 가질 때 비로소 시간과 공간이 달리 만들어 진다는 것이 선생의 확신이다. 결국 자기 정체성의 포기를 통해 고통 받는 세상을 위해 개방적 존재가 되란 말인 것인데 이 역시 성육신 신학의 핵심이다. 선생은 하느님 육화의 삶을 (신학자의) 교리로서가 아니라 기독교 사회 운동가로서의 지난한 삶 속에서 표현 했다.

일체 생명을 감싸 않을 수 있는 공간, 한국을 비롯한 아시아 곳곳에서 그 공간을 만들기 위해 수많은 국내외 단체를 통해 선생의 팔십 평생의 삶이 쓰여 지고 바쳐진 것은 그 속에 하느님이 사셨던 증거라 할 것이다. 그래서 선생은 자신의 삶 속에 한 점의 회한도 남기지 않았다고 말하였다.

< 3 >

선생은 하느님이 자신과 함께 했다는 삶의 증거로서 수많은 친구, 동료들의 존재를 언급하였다. 본래 낯선 타자들이었으나 현장, 즉 공간 안에서 씨줄날줄로 엮어진 국내외 뭇 친구들의 손길, 마음의 덕택으로 자신이 활동했고 살아왔음을 고백했던 것이다. 선생에게 친구, 동료는 하느님을 대신하는 존재들이었다.

진보, 보수를 아우르는 기독교 신학자들, 사회 활동가들 그리고 국내외 기독교 단체들이 늘 상 선생 주변에 있었고 그를 앞세워 일하고자 했다. 회고록 속에는 실제로 헤아릴 수 없을 만큼 많은 국내외 인사들의 이름이 거명되었다. ‘하느님이 일하시니 나도 일 한다’는 심정으로 항시 일은 본인의 몫이었으나 정작 선생은 그들로 인해 공간이 달라졌으며 본인 스스로도 새롭게 되었음을 고백했다.

선생의 지인들로부터 수차례 들은 바는 어느 경우든 일의 공로, 열매를 자신의 몫으로 여긴 적이 없는 유일한 분이란 사실이다. 회고록을 통해 필자는 선생의 이런 삶의 자세가 미 대통령 오바마의 스승인 조직 운동가 알렌스키에게서 유래한 것임을 알게 되었다. 그러나 배웠다고 아는 것이 아니며 더더욱 그대로 살수 없는 현실에서 배워 안 것을 지켜 자신 속에 체화시켜낸 선생의 삶은 백번의 죽음과 천 번의 고통(白死千難)을 감내하며 얻은 하늘이 주신 열매라 하겠다.

모든 과실을 친구, 동료, 현장의 사람들에게 돌렸으되 하느님은 선생에게 모두를 품을 수 있고 모두를 손잡게 하는 어진 인품을 선물로 주었다. 선생의 인품 속에서 겸비한 종으로서 그리스도의 모습이 겹쳐지는 것은 나만의 판단은 아닐 것이다.

< 4 >

결국 인생의 더 많은 시간을 외국에서 살아야 했던 선생의 디아스포라의 삶, 일본, 스위스, 미국 등에서 살았던 삶의 여정은 상술된 이런 정신을 깨우치기 위한 외롭고 험난한 과정이었다. 가난한 아시아를 서구의 눈이 아닌 예수의 눈으로 재발견했고 분단된 조국의 진정한 해방, 곧 통일을 위한 초석을 놓았으며 나아가 민족을 넘어 세계화를 위한 에큐메니칼 운동의 과제를 제안한 것도 모두 이런 에토스(ethos)의 산물이었다. 선생은 신앙을 지닌 젊은이들에게 아시아를 배우라고 거듭 강권했다.

서구에 의해 발견된 아시아, 문명이 만들어 놓은 아시아가 아니라 있는 그대로의 아시아를 새롭게 발견하는 것을 예수 정신이라고 믿었던 까닭이다. 서구적 한계를 뛰어 넘고 자본주의를 극복할 수 있는 기독교를 그리워하는 것도 선생의 몫 이었다. ‘민족 통일과 평화에 대한 한국 기독교 선언’, 소위 88선언을 기초했던 선생은 외세에 의존했던 남북한 정권을 혹독히 비판했고 동족을 적대하는 이데올로기에 침묵했던 한국교회를 질타했다.

이를 속죄라도 하듯 선생은 월드 비전 시절 진보, 보수교회를 아우르며 북한 돕기에 누구보다 앞장선 바 있다. 하지만 선생은 결코 민족, 국가주의에 틀에 갇혀 있지 않았다. 민족을 사랑했으나 지구 공간 전체를 생각하는 것을 에큐메니칼 운동의 과제라 인식한 것이다.

민족의 경계를 넘어 아시아 나아가 세계를 공동체로 엮어 내는 일, 즉 모두가 공유하는 공간을 창출하는 책임을 이 땅의 후학들의 몫으로 남겼다. 이는 일방적 힘(이념)이 지배하는 현실(공간)에 대한 저항을 요구하는 바, 이를 위해 선생은 평생 사람을 키웠고 조직을 만들고자 헌신한 것이다. 선생이 뿌린 씨앗들로 에큐메니칼 기독교 운동이 다시금 활기차게 될 날을 기대해 본다. 지난 반세기 동안 선생의 덕분으로 한국 기독교계는 참으로 행복했고 세상에 당당할 수 있었다.

< 5 >

이제 마지막으로 ‘노옥신 그의 이름을 부르다’로 명명된 한 챕터의 내용을 소개할 차례가 되었다. 평소 교회에서 보여주신 ‘로맨스그레이’를 통해 선생의 사모님 사랑을 가늠할 수 있다고 생각했다. 그러나 반세기 이상을 함께 하신 사랑과 정(情)의 깊이는 헤아릴 수 없을 만큼 깊었다.

|

| ▲ 고 오재식 박사 ⓒGetty Image |

오늘의 회고록은 실상 노옥신 사모님 없었다면 쓰여 질 수 없는 책이었다. 두 세대에 걸친 한국 기독교 역사를 증언할 목적으로 구술, 출판된 오재식 선생의 회고록이 선생에 대한 노옥신 사모의 사랑과 헌신 그리고 믿음의 결과물인 것을 누구도 모르지 않을 것이다. 세상과 역사 앞에 당당했던 한국 기독교 역사는 그렇기에 한 여인, 노옥신에 대한 기억과 함께(In Memory of Her) 후세로 전달되어야 마땅하다.

자녀들 역시 국내외 현장을 꽃으로 알고 누볐던 아버지 탓에 힘들어 했다. 그런 중에서도 훌륭하게 성장했고 저마다 가정을 꾸려 5명의 손자 손녀를 두 분께 안겼다. 당시 나는 함께 팔순을 맞이하신 두 분에게 우리와 함께 할 수 있는 시간이 좀 더 많이 주어지길 하늘에 기도했다.

그들을 당신 팔처럼 쓰셨던 하느님께 더 긴 시간 그렇게 하실 것을 청원한 것이다. 그때 내가 하늘에 고하듯 선생에게 전 했던 말을 옮겨본다.

| “선생님, 꽃은 봄과 여름에만 피는 것이 아니랍니다. 늦은 가을에도 심지어 겨울에 피는 동백꽃도 있다하니 더욱 화사하게 이 시기를 지나십시오. 선생님 가르침으로 현장 곳곳에서 ‘나사렛 예수 이름으로 일어나 걸으라’고 외치는 후학들이 많아 질 것입니다. 그 결과로 우리 시대의 앉은뱅이들, 곧 노동자, 소수자, 난민들이 의식을 깨쳐 세상에 소리칠 것입니다. 이 일에 선생님은 수없는 길을 만들고 스스로 길이 되었습니다. 선생님이 전태일을 예수라 불렀듯 이제 당신은 우리에게 또 다른 전태일이 되었습니다.” |

그러나 얼마 있지 않아 하늘은 선생을 불렀다. 참으로 애석하게 우리는 그와 이별해야만 했다. 재차 말하지만 오재식이란 선생이 있어 이 땅 기독교는 긴 세월 동안 행복했다.

현장(現場)을 자신에게 찾아 온 꽃이라 여긴 삶을 다시 어디서 찾을 수 있을까? 잎만 무성한 무화과나무처럼 번지레한 말만 내뱉는 교회에게 선생은 성육신의 신비는 현장에서만 재현된다는 말씀을 죽어서도 말하고 있다.

이정배(顯藏 아카데미) ljbae@mtu.ac.kr